고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

- 산과 들의 슬픈 며느리들

- [10월달력]며느리밥풀꽃, 며느리배꼽, 며느리밑씻개

|

각시 각시 새각시/시집 온지 사흘 만에/시금시금 시어머니/밭에 나가 밭매라네/한 손에는 수건 들고/또 한 손에 호미 들고/밭이라고 가서 보니/온갖 풀이 다 모여서/메 같이 되었고나/밭 한 골을 매고 나니/한나절이 넘었네/또 한 골을 매고 나니/해는 가고 밤이 오네/집이라고 돌아오니/시금시금 시어머니/정지문을 열더니만/밥 한 술을 내어주며/개하고 먹으라네/아이고 아이고 내 설움아/시집살이 맵다더니/이 보다 더 매울까(민순식, 여 71세, 2004. 8 부안읍 서외리)

김형주의 “부안지방 구전민요-민초들의 옛 노래” 중 ‘시집살이 노래’다. 예나 지금이나 고부갈등은 심하다. 앙숙 관계를 넘어 원수처럼 여기는 고부간도 있다. 위의 시집살이 노래에는 시집 온지 3일 밖에 안되는 며느리에게 온종일 일을 시키고 겨우 밥 한 술을 내어주며 개하고 같이 먹으라고 한다. ‘설마...?’하고 넘길 수도 있지만 ‘오죽하면...?’ 이런 노래가 전래되고 있을까? 하고 반대로 생각할 수도 있다. 어쨌든 위의 노래에서는 며느리를 개와 동격으로 여기고 있다.

‘소 죽으면 며느리 얻는다.’라는 속담도 있다. 농사짓는데 절대적인 노동력인 소가 죽었으니 이를 대신할 만한 노동력을 쉽게 얻기 위해서는 며느리를 얻는 것이 상책이라는 뜻이다. 여기서도 며느리를 소와 동격으로 여긴 것이다. 이렇듯 지난 날 많은 며느리들은 시어머니로부터 혹독한 대접을 받고 살았던 것이 사실이다.

이러한 시어머니의 고약한 성정과 며느리의 설움은 노래로만 전해 내려오는 것이 아니다. 꽃말 속에도 묻어 전해 내려오고 있다. 산과 들에는 며느리가 붙은 풀이름이 많다. ‘며느리밥풀꽃(꽃며느리밥풀)’, ‘며느리밑씻개’, ‘며느리배꼽’등이다. 먼저 며느리밥풀꽃에 대한 전설을 소개하자면...

며느리밥풀꽃

옛날, 어느 날 밥을 짓던 며느리는 밥이 다 익었는지 알아보려고 밥알 몇 개를 입에 넣었다. 그런데 시어머니에게 딱 걸리고 말았다. 시어머니는 ‘시미보다도 먼저 밥을 먹는, 양식이나 축내는 식충’이라며 며느리에게 심한 매질을 한 후 내쫒는다.

며느리는 변명 한 마디 못해보고 쫓겨났고, 원통하고 원통해서 속앓이 속앓이 하다 끝내 병으로 죽고 말았다. 마을 사람들이 불쌍히 여겨 정성껏 묻어주었는데 그 이듬해 며느리 무덤에서는 이름 모를 꽃이 피어났다. 그 꽃의 생김은 마치 “자 봐요! 밥이 익었나 보려고 겨우 두 알을 씹어 봤을 뿐인데...”라며 결백을 시위하는 것처럼 혓바닥에 밥알 두 알을 물고 있는 듯한 모습이다. 그래서 “며느리밥풀꽃”이라는 이름을 얻었다고 한다. 참 슬픈 전설이다.

|

▲며느리밥풀꽃. 며느리밥풀꽃의 학명은 꽃며느리밥풀로 통화식물목 현삼과의 한해살이풀이다. 전국의 어느 산에서나 흔하게 무릎 높이로 자라며 줄기는 곧게 서고 가지가 마주나면서 갈라진다. 꽃은 8~월, 늦게는 10월까지도 붉은 색으로 피고 가지 끝에 수상꽃차례를 이루며 달린다. 삭과의 열매는 길이 8mm 정도의 달걀 모양이며 10월에 익는다. 한방에서는 꽃며느리밥풀을 산라화(山蘿花)라 부르며 열독(熱毒)으로 생긴 병증에 열을 내리고 독을 없애는 데 효능이 있고, 옹창종독(癰瘡腫毒)를 치료한다. 농양(膿瘍)이 폐에 생긴 병증이나 소장과 대장에 생긴 악창을 치료하는 데도 사용한다.ⓒ허철희 |

며느리배꼽

며느리배꼽에 대한 전설은 듣지 못했다. 그러나 며느리배꼽의 잎을 보면 왜 배꼽을 붙여 이름 지었는지 짐작이 간다. 나팔처럼 퍼진 턱잎이 둥근 배꼽 모양이다. 그런데 아들이나 딸, 손자, 손녀의 배꼽이 아니고 왜 하필이면 며느리 배꼽이냐는 것이다. 며느리배꼽의 줄기와 잎자루에는 갈고리 모양의 가시가 나 있는데 아들이나 딸, 손자, 손녀의 배꼽이라고 하면 귀엽게 보일 터, 싫은 대상인 며느리를 갖다 붙인 듯하다. 시어머니 심술이 또 발동한 것이다.

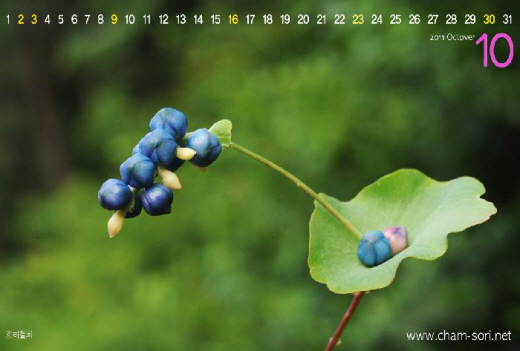

▲며느리배꼽. 쌍떡잎식물 마디풀목 마디풀과의 한해살이덩굴식물인 며느리배꼽은 들이나 숲 가장자리에서 흔하게 자란다. 줄기는 1∼2m 뻗으며 갈고리 같은 가시가 있어 다른 물체에 잘 붙어 올라간다. 잎은 어긋나고 삼각형이며 길이 3∼6cm, 턱잎은 배꼽 모양으로 나팔처럼 퍼진다. 7~9월에 연녹색의 꽃이 피고 10월에 익는 둥근 열매는 윤기가 나며 청자색 또는 남색으로, 다 익으면 검은색으로 변하는데 꽃보다 열매가 훨씬 더 예쁘다. 한방에서는 며느리배꼽의 지상부를 강판귀(扛板歸)라고 하며 이수작용이 있어 전신이 붓고 소변을 잘 못보는 증상, 습진, 옴, 버짐에 효과가 있고, 황달형간염, 설사, 이질에 쓴다.ⓒ허철희 |

며느리밑씻개

고약한 이름을 얻게 된 며느리밑씻개는...

시어머니가 밭을 매다가 일(大)을 보게 되었다. 남이 볼세라 두리번거리며 일을 치르던 시어머니..., 볼일을 본 후 손을 뒤로 뻗어 풀을 한웅큼 잡아 뜯어 밑을 닦았다. 그런데 “아! 따거라!” 그도 그럴 것이다. 환삼덩굴은 여기에 비하면 보드라운 편..., 줄기에 잔가시가 잔뜩 나 있는 풀로 밑을 닦았던 것이다. 그때 시어머니는 이렇게 궁시렁거린다. "에잇, 며느리 년한테나 걸려들 일이지...". 이러한 연유로 해서 얻은 이름이라고 한다.

꽃도 예쁘고, 식용으로 약용으로 쓰임이 많은 풀에게 참으로 고약한 이름을 지어주었다. 아래에 언급했듯이 냉대하증과 자궁탈수, 음부가려움증 등의 부인병과 치질에 효능이 있는 풀이다 보니 ‘며느리밑씻개’라고 이름 지은 것 아닐까 하는 생각도 들지만 왜 하필이면 ‘며느리’냐는 것이다.

그보다는 일본사람이 붙인 이름일 것이라는 설이 설득력이 있어 보인다. 일본에서는 며느리밑씻개를 ‘의붓자식밑씻개(継子の尻拭い)’라 부른다고 한다. 미운 의붓자식에게 이 풀로 밑을 닦으라고 한데서 유래했다고 한다. 우리의 며느리밑씻개 이야기와 흡사하다. 그런데 며느리밑씻개라는 이름이 보이는 최초 문헌이 일제강점기라고 하니 일본 식물학자들이 우리 정서에 맞춰 의붓자식을 며느리로 바꿔놓았을 수도 있다는 것이다.

▲며느리밑씻개 마디풀목 마디풀과의 덩굴성 한해살이풀인 며느리밑씻개는 들이나 숲 가장자리에서 흔하게 자란다. 네모진 줄기에서는 가지가 많이 갈라지면서 1∼2m 뻗으며 갈고리 같은 가시가 있어 다른 물체에 잘 붙는다. 삼각형의 잎은 어긋나고 가장자리가 밋밋하며 잎 같은 턱잎이 있다. 10월에 익는 수과의 열매는 다소 세모지고 흑색이며 대부분 꽃받침으로 싸여 있다. 어린 순은 식용한다. 한방에서는 며느리밑씻개의 지상부를 낭인(廊茵) 이라고 하며, 냉대하증과 자궁탈수, 음부가려움증, 옴, 버짐, 악창, 태독, 습진에 유효하며, 타박상에 어혈을 풀어주고 치질치료에도 쓴다.ⓒ허철희 |

'정치, 정책 > 복지정책, 문화 기획' 카테고리의 다른 글

| 가을 길목에서 만나는 귀하신 꽃 ‘뻐꾹나리’-- [허철희의 포토 갤러리 (0) | 2013.07.13 |

|---|---|

| 칡나무와 등나무의 '갈등(葛藤)' --[허철희의 포토갤러리] (0) | 2013.07.13 |

| 감이 익을 무렵에는 약방이 문을 닫는다 -허철희포토갤러리 (0) | 2013.07.13 |

| 원효방과 변산의 차문화 --허철희의 포토갤러리 (0) | 2013.07.13 |

| 성해영의 <세계 종교의 이해와 심층종교 1편> (0) | 2013.07.08 |