고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

- 감이 익을 무렵에는 약방이 문을 닫는다

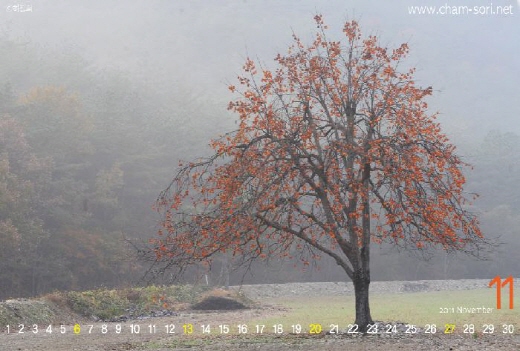

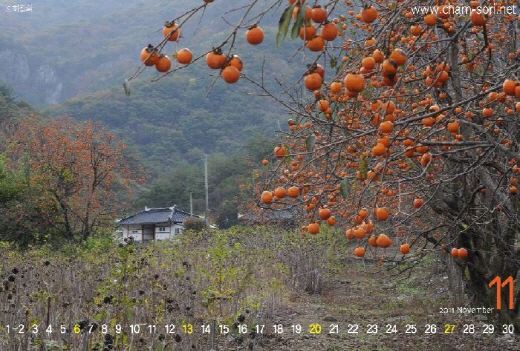

- [2011년 11월달력] 감이 있는 가을풍경

- 2011.11.14 10:40 입력

|

마을마다 골골마다를 붉게 물들이며 감이 익고 있다. 가을정취의 백미다.

부안댐이 들어서기 전, 감 익을 무렵의 내변산은 정말 장관이었다. 우슬재에서 남여치에 이르는 청림, 사자동, 신적, 중계, 새재, 마상치 일대 골, 골마다는 마치 물감을 풀어 놓은 듯 익어가는 감들이 주위를 온통 붉게 물들였다.

요즈음처럼 먹을거리가 흔하지 않던 시절에 감은 주요 간식거리이기도 했다. 그러기에 그 시절 내변산 사람들은 감이 붉은 기를 띠면 벌써 우려서 부안시장에 내다 팔기 시작하여, 감이 농창해질 때쯤이면 지게바작에, 달구지에 가득가득 싣고 우슬재를 넘어 부안시장을 향했다.

이렇듯, 감은 내변산 사람들에게는 가계의 주 수입원이었다. 감이 있었기에 쌀밥도 먹을 수 있었고, 그 산중에서 대학생이 나기도 했다.

이렇게 우슬재 넘어 부안시장에 까지 인기가 있었던 대부분의 내변산 감들은 먹시감(먹감椑柿)이었다. 작고 볼품없는데다 얼굴에 먹물을 잔뜩 뒤집어쓰고 있지만 맛만은 타의추종을 불허한다. 꿀처럼 달다. 서리 맞아 농창하게 익은 먹시감을 한입에 넣고 씨 뱉어내며 우물우물 먹는 맛이라니..., 그러기에 부안시장 상인들이 내변산 먹시감을 더 쳐주었던 것이다. 지금은 부안댐에 잠기어 감으로 붉게 물든 내변산의 장관을 볼 수 없다. 그래도, 섶못에서 우슬재 넘어 창수골, 유동, 청림, 노적, 사자동 등지에서 예전보다는 못하지만 감 익은 가을정취를 느낄 수 있다.

|

감이 몸에 좋은 7가지 이유

이렇게 감이 익을 무렵에는 약방이 문을 닫는다는 말이 있다. 그만큼 우리 몸에 좋다는 얘기다. 동의보감에는 감이 우리 몸에 좋은 일곱 가지 이유를 이렇게 적고 있다.

-심폐心肺를 눅여주며

-갈증을 멈추고

-폐위肺痿와 심열心熱을 치료한다.

-식욕이 나게 하고

-술독과 열독을 풀어주며,

-위의 열을 내리고, 입이 마르는 것을 낫게 하며,

-토혈吐血을 멎게 한다.

동의보감은 약효 말고도 감이 좋은 일반적인 이유 일곱 가지를 이렇게 적고 있다.

-나무가 오래 살고

-그늘이 많고,

-새가 둥지를 틀고,

-벌레가 없고,

-단풍이 들어서 좋으며,

-과실이 아름답고,

-떨어진 잎이 곱고 크다.

동의보감에는 또 “감을 볕에 말린 것을 곶감(白柿)이라 하고, 불에 말린 것은 오시(烏柿)라 하는데, 약성은 보통 감과 다르다. 오시는 쇠붙이에 다친데, 불에 덴 데 쓰며, 새살을 돋아나게 하며 아픈 것을 멎게 한다. 곶감은 장과 위를 두텁게 하고 비위를 든든하게 하며, 오랜 식체를 삭게하고 얼굴의 주근깨를 없애고 목소리를 곱게 한다. 한편, 감과 비슷하나 그보다 훨씬 작은 고욤(小柿)은 딸꾹질을 멎게 하는데 쓰며, 검푸른 빛을 띠는 감인 먹감(椑柿)은 술독을 풀며, 심폐를 눅여주고 갈증을 없앤다.”라고 적고 있다.

그 외에도, 감잎은 5~6월 채취하여 그늘에 말려 찻감으로 쓰는데 혈압을 내리고 동맥경화시 혈류량을 증가시키며 해소 천식에 효과가 있으며, 감식초는 잘 익은 감을 따서 항아리에 담아 약 1년간 자연발효를 시켜 만드는데, 천연구연산을 다량 함유해 살균작용이 강하고, 소화액 촉진과 체질개선 작용이 강하다고 한다.

그런가 하면, 예부터 감나무를 문무충절효(文武忠節孝)의 5절을 갖춘 나무라고 일컬었다.

잎이 넓어서 글씨 연습을 하기에 좋으므로 문(文)이 있고,

나무가 단단해 화살촉 재료로 쓰이므로 무(武)가 있고,

열매의 안팎 색깔이 똑같이 붉어서 충(忠)이 있으며,

서리가 내리는 늦가을까지 열매가 달려 있으므로 절(節)이 있고,

치아가 없는 늙은이도 홍시를 먹으므로 효(孝)가 있다.

|

|

|

|

조홍시가(早紅柿歌)

盤中(반중) 早紅(조홍)감이 고아도 보이나다.

柚子(유자) 안이라도 품엄즉도 하다마난

품어 가 반기리 업슬새 글노 설워 하나이다.

위 시조는 조선 중엽, 박인로(朴仁老 1561-1642)가 한음(漢陰) 이덕형(李德馨)으로부터 조홍시(早紅柿)를 대접 받고, 이미 돌아가신 자신의 부모님을 생각하며 지은 시조(時調)로 우리의 효(孝) 사상이 잘 배어 있다.

'정치, 정책 > 복지정책, 문화 기획' 카테고리의 다른 글

| 칡나무와 등나무의 '갈등(葛藤)' --[허철희의 포토갤러리] (0) | 2013.07.13 |

|---|---|

| 산과 들의 슬픈 며느리들 -허철희 포토갤러러 (0) | 2013.07.13 |

| 원효방과 변산의 차문화 --허철희의 포토갤러리 (0) | 2013.07.13 |

| 성해영의 <세계 종교의 이해와 심층종교 1편> (0) | 2013.07.08 |

| [마키아벨리 다시 읽기](7) 지롤라모 사보나롤라 (0) | 2013.07.07 |