입력 : 2013.06.01 03:08 | 수정 : 2013.06.01 03:43

[지방부채 100兆 시대나라 살림까지 흔든다] [2]

[적자 키우는 지방공기업 CEO]

단체장이 사실상 人事 전권… 선거에 도움 준 사람이나 말 잘 들을 사람이 뽑혀

CEO 연임하는 경우 거의없어… 경영성과 높이려는 노력 안해

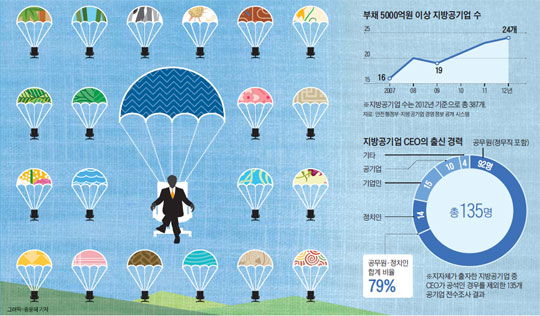

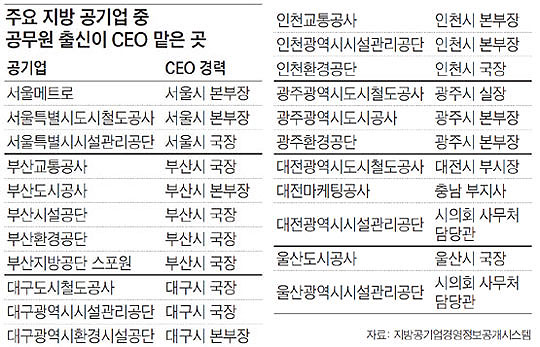

◇지방공기업 CEO 79%가 지자체 낙하산

퇴직 공무원들이 지자체 산하 공기업의 CEO로 줄줄이 내려오는 현상은 다른 시·도에서도 마찬가지였다. 대구·인천·광주·대전은 각각 전체 4곳 중 3곳, 울산은 2곳 모두에서 공무원 출신이 CEO 자리에 앉았다. 서울에서도 전체 5곳 중 3곳의 CEO를 서울시 간부 출신이 맡고 있다.

한 국책 연구소 관계자는 "지방공기업 CEO 10명 중 8명이 공무원, 정치인 등 '낙하산' 인사로 채워지는 이유는 단체장이 CEO 임명에 사실상 전권을 휘두르고 있기 때문"이라고 했다.

지방공기업 CEO는 추천위원회가 복수로 추천한 후보 중 단체장이 임명토록 돼 있다. 추천위는 단체장이 지명하는 위원 2명, 공기업 이사회 지명 2명, 지방의회 지명 3명 등 7명의 위원으로 구성된다. 그러나 공기업 이사회는 최대 주주인 지자체 장의 눈치를 보기 때문에 후보 추천에 단체장의 의중이 강하게 반영될 수밖에 없다. 결과적으로 전문 경영 능력을 갖춘 사람보다는 '단체장 선거에 도움을 준 사람'이나 '단체장의 말을 잘 들을 사람'들이 주로 지방공기업 CEO로 뽑히게 되는 것이다.

문제는 단체장의 입김으로 내려앉은 낙하산 CEO가 수익성이 떨어지는 지자체 요구 사업을 거절하기 힘들다는 것이다. '예스맨(yes man)' 역할에 그치기 십상이다. 또 지자체가 자본금을 50~100% 출자해 세운 지방공기업은 부실이 생길 경우 지자체에 손을 벌릴 수밖에 없기 때문에 구조적으로 독립 경영을 하기 어렵다는 측면도 있다.

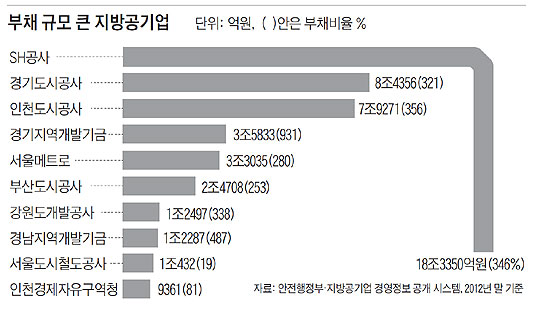

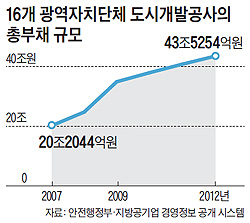

지방공기업 전체 부채(72조원)의 60%는 도시개발공사의 빚이다. 원래는 지자체가 했어야 할 택지·산업단지 조성 등 개발 사업을 대신 떠맡은 탓이다. 공기업 CEO가 수익성 없는 사업을 사전에 걸러냈다면 생기지 않았을 빚이 적지 않다는 지적이다.

백흥기 현대경제연구원 수석연구위원은 "퇴직 공무원들이 차례대로 한 번씩 하고 나가는 자리이니 경영 성과를 높이기 위한 노력도 잘 안 한다"고 했다. 최근 10년간 지자체 산하 지방공기업 CEO 중 연임한 비율은 5%가 안 된다. 그만큼 경영진의 전문성도 떨어진다는 얘기다.

크게

크게 작게

작게

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저