|

서울 금천구에서 마을 지킴이로 나선 학부모 ‘아줌마’들이 7일 독산2동의 반수어린이공원에서 놀이터 모랫바닥을 폐타이어로 바꾸는 방안을 놓고 금천구 공무원들과 의견을 나누고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr |

[현장 쏙] 도시혁신, 우리동네를 찾아서 ③ 서울 금천구 평화마을 만들기

‘학교폭력에서 아이들을 지키자’며 주민들이 앞장서고 교사들과 자치단체가 뒷받침하며 함께 손잡았다. 지역사회 문제에 맞서려 주민들과 학부모, 학교와 자치단체까지 ‘온 마을’이 나선 실험이 서울 금천구에서 벌어지고 있다는데….

|

학부모들이 중심이 된 지킴이들은 동네를 보살핌의 공간으로 만드는 프로젝트를 벌이고 있다. 지역사회에 주민 네트워크를 꾸리고, 청소년 위험구역을 파악하고 관리하며, 폭력 피해자를 돕는 바자회도 연다. 이들은 지난 5월 ‘학교폭력 없는 평화로운 학교·마을 만들기 선포식’을 열고 활동을 시작했다.

|

독산2·3·4동 초·중학교 교사들도 ‘평화샘(선생님) 프로젝트’를 펼치고 있다. ‘한명의 아이를 온전히 키우기 위해 온 마을이 필요하다’는 아프리카의 속담처럼, 학교폭력을 막으려 교사와 학부모, 지역주민과 자치구 등 지역사회가 손잡고 나선 것이다. 박오임 금천구 청소년팀장은 “학교 교사들은 ‘폭력 없는 교실 공동체’를 만들기 위한 지침, 역할극 등을 연구하고, 학부모들은 마을에서 주민들과 함께 지역 실태를 조사하고 공동체 매뉴얼을 개발·보급한다”고 설명했다.

주민들과 학교, 금천구 등 지역사회가 학교폭력에 맞서는 일부터 나선 것은 주민들 사이에도 공부 못하는 동네처럼 인식돼 있는 현실에 주목했기 때문이다. 평균 성적은 서울 다른 지역들에 견줘 뒤처지고, 지난해 서울시의 청소년 위기실태조사에서 전문가 개입이 시급한 고위험군 청소년 비율이 금천구가 3.9%로 가장 높았다.

‘금천학부모모임’은 아이들의 상처가 아이들끼리의 폭력으로 번지지 않을까 걱정했고, 지난해 서울시 주민참여예산 사업으로 아이들의 상처를 감싸안기 위한 사업을 제안했다. 7200여만원의 예산을 지원받게 돼, 금천구 안에서도 학교가 밀집된 독산2·3·4동의 초·중학교 6곳을 중심으로 사업을 펼칠 수 있게 됐다. 충북 청주의 마을공동체교육연구소 등이 도움을 줬고, 핀란드·노르웨이의 검증된 학교폭력 예방 프로그램도 참고했다고 한다.

청소년 위험지역을 지역사회 구성원들이 직접 조사하는 ‘커뮤니티 매핑’(공동체 지도 만들기) 작업도 실마리가 됐다. 지난 5월 금천구 마을공동체지원센터는 중학생과 대학생 60여명과 함께 청소년들이 활용할 만한 100곳을 조사했다. 먹는 곳, 마시는 곳, 공부하는 곳, 운동하는 곳, 노는 곳, 도움받을 곳, 위험한 곳으로 나눠 이름과 수용 인원, 문 여는 시간, 평가 등을 기록했다. 먹는 곳(31), 도움받을 곳(19), 노는 곳(15), 위험한 곳(14) 차례로 찾아냈다. 운동하는 곳은 3곳에 그쳤다. 이지연 금천구 마을공동체지원센터 간사는 “결과보다 만드는 과정이 더욱 중요하다. 참여한 청소년들은 마을 조사라는 공동작업을 통해 동네의 문제와 개선점을 알게 된다”고 말했다. 지킴이들과 주민들이 함께 만들어낼 공동체 지도는 주민들이 지역사회에 갖고 있는 문제의식을 고스란히 담아내며, 이는 지역공동체 활동에 참여하는 힘이 된다는 것이다.

이런 평화 프로젝트에는, 금천구의 활발한 마을 만들기 사업도 뒷받침이 됐다. 금천구는 아파트는 30%뿐이고 단독주택이나 빌라 등이 60% 이상으로 높다. 한 동네에 오래 머물러 사는 주민이 많아, 동네에 대한 애착도 강한 편이라고 한다. 그러면서도 서울 외곽의 낙후된 지역 쪽에 들다 보니 빠져나간 인구도 꽤 된다. 지난 20여년 사이 인구는 4만여명이 줄어, 26만여명이 산다. 금천구가 마을공동체 활성화에 적극 나선 배경이다.

|

|

|

서울 금천구에서 마을 지킴이로 나선 주민들이 7일 독산2동에서 박오임 금천구 청소년팀장(오른쪽 둘째)과 함께 동네를 순찰하며 학생들에게 위험한 요인은 없는지 살펴보고 있다.(위) 서울 금천구 시흥5동 ‘암탉 우는 마을’ 주민들이 한때 동네 쓰레기장으로 방치됐던 땅을 공동텃밭으로 일궈 농사를 짓고 있다. 이정아 기자, 서울 금천구 제공 |

자치구 중 고위험 청소년 많아

학부모들 평화프로젝트 가동

위험지역 등 동네지도 제작

폭력피해자 돕는 바자회도

동별 마을만들기 사업도 활발

쓰레기장을 텃밭으로 바꾸고

주민 참여 마을기업까지 설립

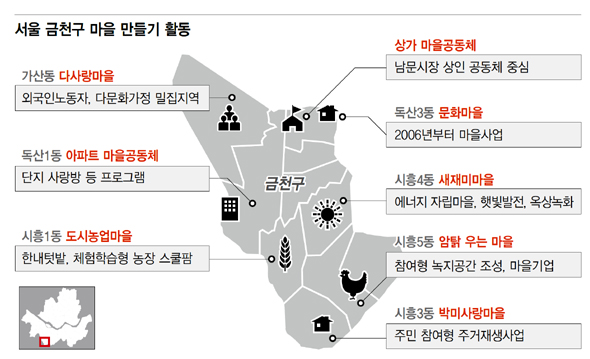

금천구는 마을별로 특색을 살린 마을 만들기 사업에 나섰다. 외국인 노동자, 다문화가정이 밀집한 가산동은 ‘다(多)사랑마을’로, 2006년부터 공동체 만들기를 해온 독산3동은 ‘문화마을’로 이름 붙였다. 주민 참여형 주거재생 사업을 벌이는 시흥3동은 ‘박미사랑마을’이, 독산3동 남문시장 일대는 시장 상인들이 주도하는 ‘상가 마을공동체’가 됐다. 주택·주민센터 등에 태양광 패널을 설치해가는 시흥4동은 ‘새재미마을’, 아파트가 많은 독산1동은 ‘아파트 마을공동체’로 부른다. 한내텃밭으로 알려진 시흥1동은 ‘도시농업마을’이다. 차성수 서울 금천구청장은 “주민들이 지역의 청소년과 주민들을 돌보고, 주민들의 이런 노력을 행정이 지원할 수 있어야 지속가능한 도시가 될 수 있다”고 말했다.

이 가운데 빈터를 참여형 녹지공간으로 바꾸고 마을기업까지 설립한 시흥5동의 ‘암탉 우는 마을’은 금천구를 대표하는 마을공동체 스타다. 암탉 우는 마을은 시흥5동 탑동초등학교 인근 지역을 말한다. 재정비촉진지구로 지정된, 골목길이 좁고 낡은 주택들이 많은 곳이다. 올해 초 금천구의 사업설명회 때 대부분 50~60대 여성인 주민들이 가장 원했던 것은 마을 청소, 그리고 자투리땅을 활용한 텃밭 일구기였다. 골목마다 음식물, 잡동사니, 쓰레기들이 뒹굴고 있었다. 언제 재개발될지 모르지만 쾌적하게 살고 싶다는 바람이었다. 동네 쓰레기장은 1.5t 트럭 두대 분량의 쓰레기를 치우고서 공동텃밭으로 거듭났다. 인근 고등학교 미술반 학생들과 봉사자들이 동네 이곳저곳에 벽화도 그렸다. 금천구가 여성발전기금 960만원을 투입했을 뿐이지만, 이후 마을의 변화는 급물살을 탔다.

오가는 이들이 많아지자 주민들은 텃밭 인근에 ‘암탉광장’을 만들었다. 인근 방범초소를 리모델링해 동네 사랑방으로 바꿨고, 사랑방 주변은 다시 녹지가 됐다. 녹지 인근에 의자와 가로시설을 설치하자 동네 쉼터처럼 됐다. 요즈음엔 암탉광장에서 한달에 한차례 장이 선다. 텃밭 일구던 주민들이 천연미용비누, 수제 가방, 밑반찬 등을 만들어 내다 판다. 자신감이 붙자 ‘민들레 워커’라는 마을기업을 차렸다. 주민 조남순(82)씨는 “쓰레기를 치운다고 했을 때만 해도 지금처럼 싹 바뀔지 몰랐다. 이 동네에서 이대로 끝까지 살고 싶다”고 말했다.

2011년부터 암탉 우는 마을을 함께 일궈온 환경단체 ‘숲지기강지기’의 김혜숙 대표는 “평범한 할머니들이 공동체 활동에서 시작해 마을기업으로 성장하는 과정을 거쳤다. 단순히 마을을 예쁘게 꾸민 것을 넘어 주민들 스스로 자립을 모색하고 있다”고 말했다.

박기용 기자 xeno@hani.co.kr