온실가스협약 2기 출범… 첫 개최국 日마저 이탈

[1기와 달리 정부차원 약속으로 합의… 법적 구속력 없어]

경제 위기 맞은 선진국들 "개도국 지원 어려운 상황"

손실·피해 관련규정 첫 도입 "선진국 지원 제대로 안 되면 개도국들, 소송 제기할 수도"

카타르 도하에서 열린 제18차 기후변화협약 당사국 총회(COP18)에서 195개 참가국은 격론 끝에 '제2기(期) 교토의정서 체제'를 출범시키는 데 간신히 성공했다. 지난달 27일 개막해 보름간 진행된 이번 총회에서 세계 각국은 선진국, 개발도상국, 극빈국 등으로 갈려 쟁점마다 대립하는 등 합의 도출에 난항을 겪었다.

이번 총회의 대표적인 성과는 극한적 홍수와 가뭄 등 기후변화로 인한 개도국들의 '손실과 피해(loss and damage)' 보상을 논의하는 새로운 제도를 내년까지 설립하기로 합의했다는 점이다. 환경부 관계자는 "유엔(UN) 문서에 기후변화로 인한 '손실과 피해' 규정이 들어가기는 이번이 처음"이라며 "선진국의 자금 지원이 제대로 이뤄지지 않을 경우 이 규정을 근거로 개도국들의 법적 소송이 제기될 가능성도 있다"고 말했다.

8일(현지 시각) 카타르 도하 내셔널 컨벤션센터에서 열린 제18차 기후변화협약 당사국 총회(COP18) 기자회견에서 총회 의장인 압둘라 빈 하마드 알 아티야(오른쪽) 카타르 부총리와 크리스티아나 피게레스 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장이 답변하고 있다. /신화 뉴시스

8일(현지 시각) 카타르 도하 내셔널 컨벤션센터에서 열린 제18차 기후변화협약 당사국 총회(COP18) 기자회견에서 총회 의장인 압둘라 빈 하마드 알 아티야(오른쪽) 카타르 부총리와 크리스티아나 피게레스 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장이 답변하고 있다. /신화 뉴시스

그러나 온실가스 상위 1~5위 배출 국가가 2기 교토의정서 대열에서 모두 이탈한 데다, 개도국에 대한 선진국의 자금 지원 규모 등 주요 세부 쟁점을 타결하는 데는 끝내 실패했다. 이 때문에 '지구의 벗' 등 국제 환경 단체들은 "교토의정서의 수명(壽命)만 연장했을 뿐 전 세계의 기후변화 대응 체제는 '껍데기'가 됐다"고 지적했다.

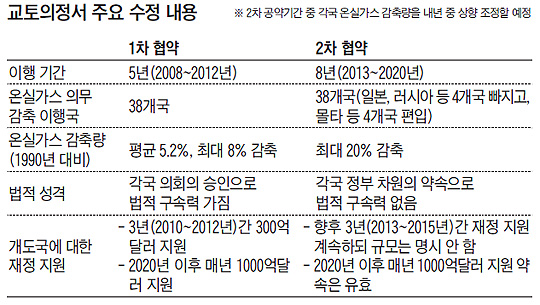

1기 교토의정서 체제(2008~2012년)에서는 전 세계 온실가스 배출량의 55%가 넘는 38개 선진국이 1990년 대비 평균 5.2%, 최대 8%까지 감축하기로 약속했다. 37개국(미국 제외)은 자국(自國) 의회의 비준을 받아 국제사회에 법적 의무를 지겠다고 공언했다. 그러나 2기 체제에서는 일본·캐나다·러시아·뉴질랜드 등 온실가스 다량 배출국이 "온실가스 감축에 대한 법적 의무를 지지 않겠다"고 밝혔다. 사실상 교토의정서 체제에서 이탈한 셈이다. 중국·미국·인도 등 온실가스 배출량 1~3위 국가는 1기에 이어 이번에도 온실가스 감축 의무 이행에 동참하지 않았다.

그나마 "2020년까지 온실가스를 최대 20% 감축하겠다"고 선언한 EU 등 38개국의 온실가스 총배출량은 전 세계 배출량의 15%도 안 된다. 1기 교토의정서는 각국 의회의 비준까지 이뤄졌지만 이번 2기 체제는 정부 차원의 약속만으로 출범해, 현재로선 법적 구속력이 없다는 점도 문제로 꼽힌다.

개도국에 대한 선진국의 재정 지원도 '안갯속'이다. 개도국들은 "2013~2015년까지 총 600억달러를 지원해 달라"고 요구했지만 미국을 비롯한 선진국들은 "경제 악화로 재정 지원 규모를 못 박을 수 없다"고 맞섰다. 결국 합의문에 구체적인 재정 지원 규모가 명시되지 못했다. 이 때문에 최근 우리나라가 사무국을 유치한 '녹색기후기금(GCF)'의 운영 기반이 흔들리는 것 아니냐는 관측도 제기된다. 선진국들은 지난 2009년 덴마크 코펜하겐 회의에서 "개도국의 기후변화 적응을 돕기 위해 2020년부터 매년 1000억달러씩을 개도국에 지원한다"고 합의했었다.

☞교토의정서

온실가스 감축을 위해 만들어진 국제협약. 1997년 12월 일본 교토에서 개최된 기후변화협약 제3차 당사국 총회에서 채택돼 2005년 2월 공식 발효됐다. 감축 대상 온실가스는 이산화탄소·메탄 등 6가지다. 미국은 당초 교토의정서 참여를 약속했으나 의회에서 비준이 거부됐다. 작년 말 세계 각국은 한국을 비롯한 개도국들도 2020년부터 온실가스 감축 의무를 지도록 하는 데 합의했다.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/12/10/2012121000153.html