고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

|

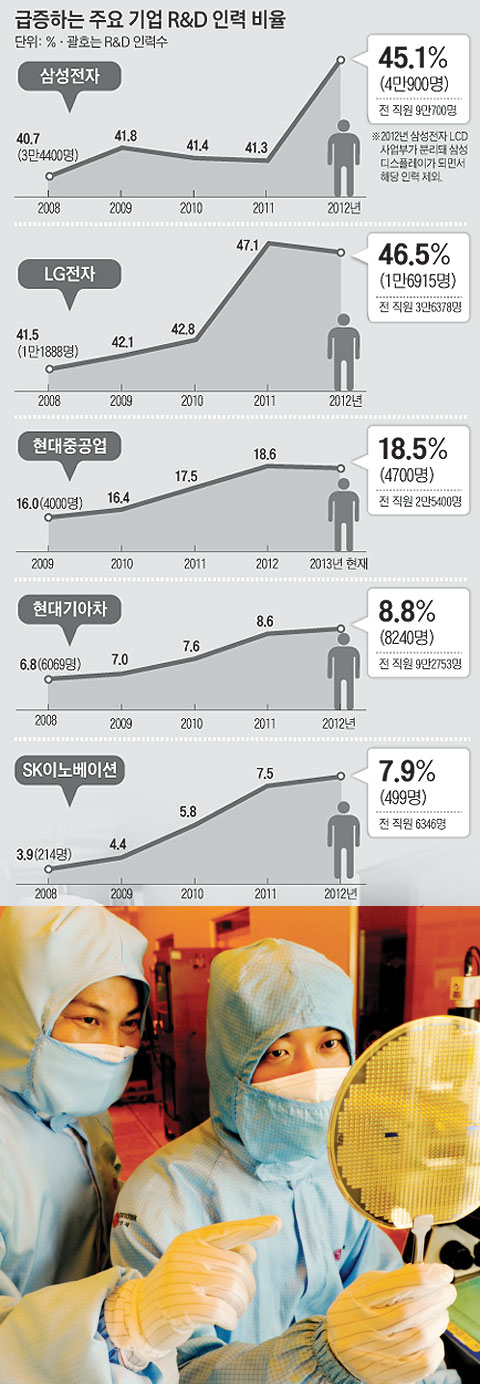

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2013/06/17/2013061700236.html http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2013/06/17/2013061700227.html 위의 기사에서 보듯이 지방경제가 상당히 심각한 수준에 이른것같습니다. 특히 한국 제조업의 상징과도 같은 울산/창원/구미 이 세 도시의 공장가동률이나 생산량을 봤을때 글로벌 경제위기의 여파때문이라고만이라고 하기엔 무리가 있어보입니다. 물론 부산과학벨트나 광주 여수같은곳은 여전히 잘나가는듯 싶습니다만 전반적으로 수도권/비수도권의 생산량 증감액의 차이를 봤을때 그리고 제가 위에 링크해둔 기사를 봤을때 분명 지방경제(제조업)이 어려움을 겪는것이 단기적인 어려움이 아니라 계속해서 진행중인 기조인것이 분명합니다. 그렇다면 원인은 무엇인가 韓國 제조업 변신 중… 삼성·LG전자 직원 절반(국내직원)이 R&D 인력[연구개발職 5년간 급팽창… 고부가가치 제품으로 승부]

주력공장 해외 이전… 한국 본사는 연구개발 기지화 나서작년 7월 서울 종로구 수송동에 '해양엔지니어링센터'란 생소한 이름의 연구소가 문을 열었다. 현대중공업이 드릴십(심해시추선), FPSO(부유식원유생산저장설비) 등 해양플랜트를 설계하는 곳이다. 현재 이곳의 설계 연구 인력은 180명이지만 2016년까지 650명으로 늘릴 계획이다. 조선업이 2008년 이후 극심한 불황에 빠졌지만 설계 인력은 공격적으로 늘리고 있다. 현대중공업 전체 임직원 수는 2만5400명으로 2009년보다 400명이 늘었지만, 이 기간 설계 인력은 700명(4000→4700명)이나 증가했다.

연구 개발 직군 팽창은 현대중공업만의 일은 아니다. 삼성전자·LG전자·현대자동차 등 한국의 간판급 제조업체들이 경쟁적으로 연구개발 인력을 늘리면서 R&D(연구·개발) 기업으로 대변신 중이다. 그래서 나온 것이 시장 선도 고부가가치 제품을 연구하는 연구·개발 직군에 대한 집중적인 투자다. 이 변신에 성공하지 못하면 신흥 제조국 중국에 추월당하고 일본·독일·미국은 따라잡지 못하는 상황을 맞게 된다. 기업 연구 기관 CXO연구소 오일선 소장은 "앞으로 CEO는 연구·개발 직군 출신이 아니면 꿈도 꾸지 못할 정도로 주력 기업의 경영전략에 커다란 변화가 진행되고 있다"고 말했다. 실제 삼성전자의 권오현 부회장과 윤부근 소비자가전부문 사장, 신종균 무선사업부장(사장), 현대차 양웅철 부회장, LG전자의 조성진 가전사업부 사장은 모두 연구·개발 직군 출신이다. 제가 첨부해둔 위 기사에 지방경제의 어려움에 대한 원인이 잘 나타나있습니다. (물론 누군가에겐 좋은기사가 될수도 있겠지만 일단 지방경제를 다루는 글이니 부정적 시각에서 다뤄보도록하겠습니다) 1. 한국본토의 역할변화: 제조 생산기지--->R&D센터 그로 인한 제조업의 주축이었던 지방공장의 해외이전 구미공장같은 경우 예를들면 휴대폰 조립과같은 단순한 노동을 할 노동자를 얻는것이 쉽지 않은일인데다가 인건비의 증가로 베트남 공장 인건비가 구미공단의 공장노동자들의 1/10수준.. 현재 삼성전자의 국내 휴대폰생산량은 4000만대 베트남의 경우 1억 2000만대를 생산하고 있고 계속해서 투자를 늘려가는 중이라고 합니다(차후 베트남 생산량 2억 4000만대 확대 예상) 동남아뿐만이 아니라 셰일가스+대규모 시장으로 밀어붙이는 미국으로도 상당수 생산기지를 옮기고 있습니다. 2. 그렇다면 한국본토의 역할변화로 인한 일자리 증가도 있을것인데 우리 훌천의 공돌이분들은 잘아시겠지만 R&D센터는 넓은땅을 필요로하지 않은데다가 고급인력의 리텐션을 이유로 서울 및 수도권에 짓는게 상식이니 지방경제가 저 꼴이 되는건 당연한것입니다. 3. 인력 확충이나 인프라를 이유로 땅값이 비싼대도 불구 지방--->수도권으로 제조공장을 옮기는것 역시 원인중 하나입니다. 물론 이런 기조들이 다 나쁜것만은 아닌것이 정부와 국민들이 그렇게 울부짓던 "고급 일자리의 증가" 라는 과실이 생기긴 하지만 그리고 저출산고령화 시대에 이런 기조가 상당히 자연스러운 과정인것같습니다만은 문제는 그 과실이 모두 수도권에게로 돌아갈것이고 지방경제는 계속해서 위축되는 악순환이 생길것입니다. 지방이 아닌 국가적으로 봤을때도 이러한 생산기지가 계속해서 해외로 이전이 된다면 고급 생산직 일자리의 계속적인 감소/GDP감소/중소기업의 경영난으로 이어질입니다. 이 모든것은 미국이 앞서 경험했던것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 미국역시 8,90년대 미국 대기업공장들의 멕시코,중국으로의 이전(이것은 마이클무어 감독의 "로저와 나' 라는 다큐에서 다뤄줬습니다. 미국 GM사가 인건비 절감을 목적으로 공장을 멕시코로 옮기자 인구 3만의 플린트시가 작살이났습니다. 미국 5대호 주변의 공업지역이 대부분 그런 수순을 밟은것으로 압니다.) 대신 미국 본토에선 실리콘벨리를 중심으로 R&D센터가 세워지고 금융업이 발달했지만 서브프라임 사태를 기점으로 제조업의 중요성을 깨달은 덕분에 요즘엔 http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=055&aid=0000250457 |

'시민, 그리고 마을 > 지방 시대, 지방 자치, 주민자치' 카테고리의 다른 글

| 수도권 규제완화시 지방경제 침몰 (0) | 2013.07.14 |

|---|---|

| 창원·구미·군산… 지방경제 축이 흔들린다 (0) | 2013.07.14 |

| '박원순의 뚝심'…서울시 빚 1조2000억 줄였다 (0) | 2013.07.14 |

| 위기의 지방자치, 민선 5기의 도전과제 (0) | 2013.07.12 |

| 한국에서 지역주의의 역사적 맥락 (0) | 2013.07.12 |