최근 5년간 삼성·현대차 등 국내 30대 그룹의 사내유보금이 170조원 넘게 늘어나는 동안 이들이 시설투자나 연구개발 등에 지출한 투자액은 2조원 남짓 증가하는 데 그친 것으로 나타났다.

대기업이 벌어들인 돈을 사내에 쌓아두면서 투자를 거의 늘리지 않은 것이다. 같은 기간 삼성 이건희 회장, 현대차 정몽구 회장 등 30대 그룹 총수들이 받아간 배당금은 1조7000억원에 육박했다.

새정치민주연합 추미애 의원이 22일 국회 예산정책처와 함께 분석한 ‘30대 재벌의 총수들 배당금과 사내유보금 및 실물투자 실태’ 자료에 따르면 삼성·현대차·SK·LG·롯데 등 30대 재벌의 지난해 사내유보금은 500조2000억원으로, 2010년 330조1000억원에 비해 170조1000억원(51.5%) 증가했다. 반면 재벌들의 실물투자액은 2010년 62조4000억원에서 2014년 64조6000억원으로 2조2000억원(3.5%) 증가하는 데 그쳤다.

실물투자액은 설비취득 및 시설투자, 연구개발비 등 유·무형 자산과 리스자산에 대한 투자·취득액을 모두 합친 것이다. 사내유보금 대비 실물투자액 비율도 2010년 18.9%에서 2014년 12.9%로 6%포인트 감소했다. 30대 재벌이 사내에 쌓아두는 돈은 천문학적으로 늘어나고 있지만 생산적인 실물투자는 거의 변화가 없는 셈이다. 재계 순위 1위인 삼성은 사내유보금이 2010년 108조8000억원에서 2014년 176조2000억원으로 67조4000억원이 늘었지만, 실물투자액은 같은 기간 22조원에서 18조8000억원으로 오히려 3조2000억원 감소했다. 사내유보금 대비 실물투자액 비율도 10.7%로, 30대 그룹 평균(12.9%)보다도 낮았다.

사내유보금 대비 실물투자액 비중이 30대 재벌 평균치에 못미치는 곳은 삼성 외에도 현대차(8.4%), 롯데(8.6%), 현대중공업(7.5%), 한화(6.5%), 두산(6.2%) 등 15곳에 달한다.

이처럼 투자는 거의 늘리지 않으면서도 30대 재벌 총수들이 지난 5년(2010~2014년)간 받아간 배당금 총액은 1조6784억원에 달했다. 총수 1인당 평균 560억원을 배당으로 챙겨간 것이다.

삼성 이건희 회장이 4214억원으로 가장 많았고 현대차 정몽구 회장 2553억원, SK 최태원 회장 1738억원, 현대중공업 정몽준 전 회장 1018억원, LG 구본무 회장 970억원, LS 구태회 명예회장 924억원 순으로 많았다.

추 의원은 “재벌 대기업들이 막대한 금액을 보유했다는 것 자체가 문제가 아니라 어디에 쓰는지가 문제”라며 “MB(이명박) 정부의 법인세 인하로 엄청나게 증가한 사내유보금을 재벌들이 일자리 창출과 경제활성화를 위한 생산적인 실물투자에 쓰지 않고 있다는 것은, 왜 재벌개혁이 필요한지를 단적으로 보여준다”고 지적했다.

이스라엘 재벌개혁이 궁금하다

2013.02.17. 08:00

![]() http://blog.naver.com/jyryu1963/110159981023

http://blog.naver.com/jyryu1963/110159981023

이스라엘 재벌개혁이 궁금하다

- 6대그룹 매출이 GDP의 25%

금융위기 후 집값 40% 뛰고 빈부격차 커지며 민심 악화

- 6년 유예기간 두고 재벌개혁

최대 40개 그룹 타격 입을 듯… 1위그룹 株價 1년새 91% 급락

- ▲ (왼쪽)노치 단크너 IDB그룹 회장 / 이삭 테슈바 델렉그룹 오너

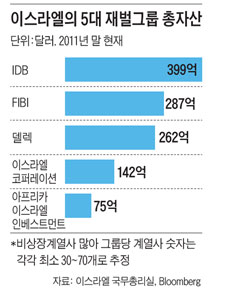

이달 초 텔아비브 중심부 국방부 청사 인근 공원에는 텐트를 치고 있는 수십여명의 노숙자가 이런 구호를 적은 피켓을 들고 "거대기업 독점을 없애라" "물가를 낮추라"며 밤낮으로 외치고 있었다. 2011년 8월, 폭등하는 주거비와 생활고에 분노한 30만명의 시민이 거리로 쏟아져 세계적 주목을 받았던 이스라엘판(版) '경제 민주화 시위'는 1년 반이 지난 지금도 '진행형'이다. 이스라엘 10대 그룹은 전체 상장사 시가총액의 41%를, 6대 그룹의 매출액은 국내총생산(GDP)의 25%를 각각 차지한다. Weekly BIZ가 재벌개혁 칼바람이 부는 이스라엘을 찾아가 궁금증을 정리했다.

①재벌개혁을 벌이는 진짜 이유는 뭔가

이스라엘은 1985년 400%가 넘는 인플레이션으로 경제위기를 겪은 뒤 국영기업을 민영화하는 과정에서 민간 기업인들이 금융회사를 헐값에 사들여 금융사와 비금융사를 무제한 소유하고 내수를 장악했다. 또 글로벌 금융위기 후 3년간 집값이 40% 뛰고 물가가 치솟으며 빈부격차가 크게 벌어져 민심을 자극했다.

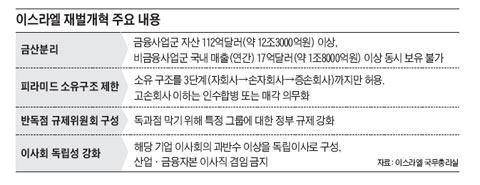

소득 불평등 척도인 지니계수(2012년 기준)의 경우, 이스라엘은 세계 4위(※한국은 16위)이다. 첫 반정부 시위가 벌어진 지 50일 만인 2011년 9월 베냐민 네타냐후 총리 등 정부·학계 10명이 참가하는 '경제력집중위원회'가 구성돼 금산(金産)분리, 피라미드 소유구조 해체 등을 담은 '재벌개혁안' 1차안(案)을 만들었고 이를 보완해 지난해 중반 국회에 정식 제출했다.

이르면 올 4월 국회에서 최종개혁안이 통과되면 6년의 유예기간을 거쳐 2019년부터 법안이 적용된다.

- ▲ 이스라엘 재벌독점과 불평등에 항의하는 시위자들이 2011년 7월 이스라엘 텔아비브 시내 랜드마크인 아즈리엘리 센터(Azrieli Center)로 가는 도로에 텐트를 쳐놓고 농성을 벌이고 있다. 187m높이에 호텔·대형 쇼핑몰 등 상업시설이 입주해 있는 49층 규모의 이 건물은 이스라엘 재계 6위 아즈리엘리그룹의 대주주인 데이비드 아즈리엘리가 1998년 완공했다. / AFP

이스라엘은 1990년대 초, 금융사와 비금융사의 상호소유를 금지했으나 지주회사를 통한 금융·비금융사 소유를 허용했다. 계열사 확장규제를 거의 하지 않았다. 반면 한국은 1990년 은행지주회사의 비금융자회사 소유와 비금융지주회사의 금융자회사의 소유를 법으로 각각 금지했다. 2004년 손자회사, 2007년 증손회사를 허용하면서도 자회사 및 손자회사 지분율을 40%(상장회사는 20%)로 정했다. 이스라엘은 최근 개혁안에 비상장사 규제와 출자총액제도는 제외했다. 한국보다 규제 강도가 훨씬 약한 셈이다.

이스라엘이 만든 제도 가운데 한국과 비슷한 것은 외국계 자본으로부터 국내자본 경영권을 지키기 위해 산업자본이 금융지주사의 주식을 10%까지 보유하도록 허용하는 것이다. 한국도 2009년 보유범위를 4%에서 9%로 늘렸다.

③이스라엘의 실제 재벌 지배구조는 어떤가

전체 재벌그룹 가운데 74%를 가족이 소유한다. 일부 민영화된 기업을 제외하고 상위 50대 기업 대부분이 가족 경영체제인 한국과 흡사하다. 이스라엘도 금융 또는 비금융지주회사가 문어발 형식의 복잡한 피라미드형 소유구조(피라미드 하위 6~7단계까지)로 최저 10%대의 낮은 지분으로 계열사들을 보유하고 있다. 다른 재벌그룹끼리 상호출자도 해왔다.

개혁의 핵심은 금산 분리로 금융사업군(자산 112억달러 이상)과 비(非)금융사업군(국내 매출 17억달러 이상)을 동시 보유할 수 없다는 게 골자이다. 달리 말하면 금융 또는 비금융사업의 한쪽 규모를 줄이면, 금융과 비금융의 동시 소유가 가능하다. 하지만 300억달러가 넘는 자산을 보유한 이스라엘 재계 1~2위 그룹의 경우, 금융사업군 기준을 만족하려면 현재 규모보다 최대 70% 이상을 감축해야 한다.

1위인 IDB그룹의 경우, 정리 대상인 국내 매출 17억달러 이상인 핵심주력 비금융 계열사가 3곳이다. 2위인 FIBI그룹도 이스라엘 최대 석유회사들인 파즈(PAZ)와 파즈가스, 바잔(BAZAN) 등 3곳이나 된다. 문제는 핵심 주력 계열사들이 손자 계열사를 여러 개씩 거느리고 있는데, 증손 회사(3단계)까지만 보유할 수 있는 법안에 따라 최악의 경우 전체 조직의 40~50% 이상을 잘라내야 한다는 점이다. 이에 따라 최대 40개 재벌그룹이 직접 타격을 입을 것으로 전망된다.

⑤재벌의 독점 수준을 한국과 비교하면

비슷하거나 조금 더 심각하다. 한국 재계 1~2위인 삼성전자·현대차는 해외 매출비중이 높은 글로벌 기업인 반면, IDB(자산 43조원·직원 4만명, 한국 재계 7위인 자산 51조원의 GS그룹과 근접)와 FIBI는 매출의 90% 이상을 이스라엘에서 올리는 토종 기업이다. 이스라엘 최대 대형 수퍼마켓(SuperSol)과 최대 이동통신사(Cellcom), 은행(Hapoalim) 등을 상위 5대 재벌 기업이 모두 보유하고 있다. "이스라엘의 일반 가정은 한 대기업에서 만든 집·보험·휴대폰·인터넷 서비스와 옷·신문, 금융상품·신발까지 다 쓰고 있다"는 지적은 사실이다. 시멘트, 코티지치즈 등은 한 계열사들이 80% 이상 시장을 독점한다. 한국도 롯데그룹의 경우, 총매출액에서 국내 비중이 90%에 이르며, 10대 그룹의 총매출(946조원·2011년)은 GDP의 77%를 차지한다.

이달 10일 현재 IDB그룹의 주가는 1년 전 대비 91% 정도 급락했고 통신사·대형수퍼·신문사 등 20개가 넘는 계열사를 팔았거나 매물로 내놓아 자산 규모가 20% 이상 줄었다. 최근에는 핵심 금융사인 크랄(Clal)보험사를 재무상태가 좋은 비금융 계열사인 쿠어(Koor)에 매각하고 현금을 수혈받으려 했으나 정부 제동으로 불발됐다. 이스라엘의 '이건희 회장'으로 불리는 노치 단크너(Dankner·58) IDB 회장은 "국내 비즈니스를 줄이고 해외 시장 개척에 나서겠다"고 했지만, 최근 증권사기 혐의로 정부조사를 받고 있다. 3위 재벌그룹인 델렉이 보험사 매각 절차를 밟는 등 다른 그룹들도 지분 매각 급매(急賣)에 나서 '대패닉 상태'이다.

[출처] 이스라엘 재벌개혁이 궁금하다|작성자 스마트폰웨어